Les

ascensions en cerf-volant ( 1909 – 1917 )

La guerre

En

août 1914, deux sections de cerf-volant sont envoyées

au front. Celle de la 23e compagnie d’aérostiers

de Belfort et celle d’Epinal, la 30e, conduite par Saconney.

Les ascensions en cerf-volant sont encore nombreuses, ainsi,

du 27/9/14 au 10/2/15, 124 heures d’observation sont faites

en ballon, mais également 48 en cerf-volant. Ces ascensions

sont faites pour régler les tirs des canons français

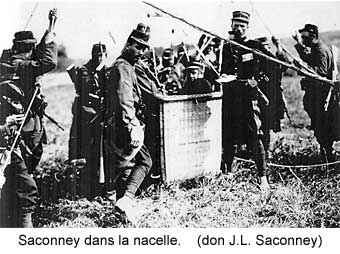

sur les batteries ennemies. Saconney monte lui-même dans

la nacelle et « ne cesse de faire de la propagande ».

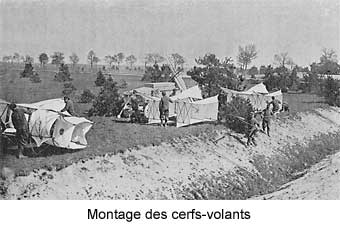

Le nombre de compagnies est augmenté, mais peu à

peu l’apparition des ballons cerf-volant de Caquot qui

résistent au vent élimine les ballons sphériques

et provoque l’arrêt presque complet de l’usage

des cerfs-volants au printemps 1916. Ainsi, la 46e compagnie,

celle de Pantenier, n’ascensionne qu’une fois en

cerf-volant entre septembre 1915 et novembre 1916. En

août 1914, deux sections de cerf-volant sont envoyées

au front. Celle de la 23e compagnie d’aérostiers

de Belfort et celle d’Epinal, la 30e, conduite par Saconney.

Les ascensions en cerf-volant sont encore nombreuses, ainsi,

du 27/9/14 au 10/2/15, 124 heures d’observation sont faites

en ballon, mais également 48 en cerf-volant. Ces ascensions

sont faites pour régler les tirs des canons français

sur les batteries ennemies. Saconney monte lui-même dans

la nacelle et « ne cesse de faire de la propagande ».

Le nombre de compagnies est augmenté, mais peu à

peu l’apparition des ballons cerf-volant de Caquot qui

résistent au vent élimine les ballons sphériques

et provoque l’arrêt presque complet de l’usage

des cerfs-volants au printemps 1916. Ainsi, la 46e compagnie,

celle de Pantenier, n’ascensionne qu’une fois en

cerf-volant entre septembre 1915 et novembre 1916.

Toujours

selon Pantenier, il en était à peu près

de même dans les 11 autres sections de cerf-volant.

Cependant, les cerfs-volants ne sont pas complètement

retirés des compagnies. Dans un courrier du 12 avril

1917, un ministre de la guerre, le lieutenant colonel Richard,

évoque « 12 compagnies d’aérostiers

aux armées (qui) possèdent un matériel

de cerf-volant parfaitement au point ». Cependant, leur

inactivité exaspère les cerfs-volistes (particulièrement

Frantzen et Pantenier) qui pensent que leurs propres cerfs-volants,

mieux conçus que le Saconney, pourraient provoquer

un regain de l’usage des cerfs-volants. Ils estiment

que la marine particulièrement gagnerait à les

employer pour le repérage des sous-marins qui devient

vital en 1917. Toujours

selon Pantenier, il en était à peu près

de même dans les 11 autres sections de cerf-volant.

Cependant, les cerfs-volants ne sont pas complètement

retirés des compagnies. Dans un courrier du 12 avril

1917, un ministre de la guerre, le lieutenant colonel Richard,

évoque « 12 compagnies d’aérostiers

aux armées (qui) possèdent un matériel

de cerf-volant parfaitement au point ». Cependant, leur

inactivité exaspère les cerfs-volistes (particulièrement

Frantzen et Pantenier) qui pensent que leurs propres cerfs-volants,

mieux conçus que le Saconney, pourraient provoquer

un regain de l’usage des cerfs-volants. Ils estiment

que la marine particulièrement gagnerait à les

employer pour le repérage des sous-marins qui devient

vital en 1917.

Ces cerfs-volistes innovateurs trouvent des

appuis politiques, mais l’institution militaire défend

le cerf-volant réglementaire Saconney et pas toujours

de façon rationnelle et équitable. Ainsi, dans

un courrier de fin 1917, le lieutenant colonel Richard indique

« Aucune expérience comparative entre divers

types de cerfs-volants n’a été faite à

proprement parler » et quelques lignes plus loin : »Il

semble bien qu’aucun (amateur) n’ait réussi

à créer un type de cerf-volant susceptible de

soutenir la comparaison avec le type réglementaire

».Comment a-t-on pu comparer sans faire d’expérience

comparative ? Saconney lui-même est hors de cause dans

la querelle, en 1917 les cerfs-volants ne faisaient plus partie

de ses soucis, mais comme lors des comparaisons avec le modèle

Madiot, il apparaît que le cerf-volant Saconney a bénéficié

d’une bienveillance particulière.

En janvier 1918, la marine accepte que Frantzen

prouve son savoir-faire. La faiblesse des moyens fournis et

le manque de rigueur du cerfvoliste conduisent ces essais

à l’échec.

En somme, le cerf-volant observatoire a été

très peu utilisé pendant la guerre, en France

comme chez les autres belligérants. Les progrès

de l’aérostation et de l’aviation permettent

à ces derniers d’occuper le ciel par presque

tous les temps.

Voici maintenant la description des conditions

d’observation en cerf-volant pendant la guerre : Maurice

Arondel Voici maintenant la description des conditions

d’observation en cerf-volant pendant la guerre : Maurice

Arondel

« En 1915, dans l’Artois, j’ai fait un certain

nombre d’ascensions en cerf-volant, la marotte du commandant

Saconney, je crois même détenir le record d’altitude

avec cet engin : 3 heures à 600 mètres. Il était

difficile d’obtenir des résultats précis

avec un tel appareil à cause des changements d’altitude

fréquents au cours d’une même observation

».

Marc Brillaud de Laujardiere

« J’ai eu l’occasion, lors des attaques du

9 mai 1915, en Artois, d’ascensionner dans un de ces engins

, jusqu’à 600 mètres d’altitude, mais

l’irrégularité du vent était telle

qu’il fallait sans cesse agir sur les câbles pour

y remédier, ces manœuvres rendaient l’observation

presque impossible, en tout cas d’une efficacité

à peu près nulle. »

Guillotin

« Il est facile d’imaginer l’ampleur des

mouvements de la nacelle quand le train de cerfs-volants perdait

ou augmentait d’altitude par l’irrégularité

du vent. Par vent régulier, le train figurait un i

dans le ciel et l’observation à la jumelle était

facile, mais personnellement je n’ai éprouvé

cette facilité que très rarement. »

J. Mathieu

« La visibilité étant très bonne,

un ciel bien ensoleillé, sans aucun nuage, ma vue s’étendait

à plus de 50 km. La nacelle était parfaitement

stable, sans aucun mouvement. J’avais l’impression

d’avoir été cloué dans le ciel.

C’était merveilleux. »

|