| Ballons

et dirigeables (1899-1917)

Les archives militaires sont généreuses et précises

quant à la succession des activités de Saconney.

Cependant. Un récit chronologique est difficile à

conduire parce que les missions étaient abandonnées

puis reprises. Pour éviter ces discontinuités,

les travaux de Saconney décrits ci-dessous sont relatés

par thème en s’étendant davantage sur

le cerf-volant et ses fonctions.

En

1899, le ciel est à peu près vide d’hommes.

L’unique moyen pour voyager dans l’atmosphère

est le ballon qui a besoin soit d’hydrogène,

soit de gaz d’éclairage. Les deux gaz sont préparés

dans des installations complexes (l’ expression «

usine à gaz » pour désigner un dispositif

complexe est demeurée) et cotîteuses donc réservées

aux institutions ou aux individus fortunés, c’est-à-dire

les militaires, les grands bourgeois et les aristocrates aisés.

Quelques bateleurs organisent également des spectacles

à partir de ballons. Les personnes les plus clairvoyantes,

et Saconney en faisait partie, devinaient que l’avenir

appartenait aux avions mais dans un délai indéfinissable.

Pour les civils, le voyage en ballon était une aventure

sportive et mondaine. Pour les militaires, traumatisés

par le siège de Paris en 1870, le ballon est le seul

moyen pour observer les environs d’une place encerclée

ou pour la quitter et communiquer avec l’extérieur. En

1899, le ciel est à peu près vide d’hommes.

L’unique moyen pour voyager dans l’atmosphère

est le ballon qui a besoin soit d’hydrogène,

soit de gaz d’éclairage. Les deux gaz sont préparés

dans des installations complexes (l’ expression «

usine à gaz » pour désigner un dispositif

complexe est demeurée) et cotîteuses donc réservées

aux institutions ou aux individus fortunés, c’est-à-dire

les militaires, les grands bourgeois et les aristocrates aisés.

Quelques bateleurs organisent également des spectacles

à partir de ballons. Les personnes les plus clairvoyantes,

et Saconney en faisait partie, devinaient que l’avenir

appartenait aux avions mais dans un délai indéfinissable.

Pour les civils, le voyage en ballon était une aventure

sportive et mondaine. Pour les militaires, traumatisés

par le siège de Paris en 1870, le ballon est le seul

moyen pour observer les environs d’une place encerclée

ou pour la quitter et communiquer avec l’extérieur.

À la suite de ses ascensions en ballon à Grenoble,

Saconney passe le Brevet Supérieur d’Aéronaute

le 22 mai 1902. (Bizarrement, il ne passera celui d’

observateur en ballon qu’une fois la guerre terminée,

en novembre 1920). Toujours en 1902, lors des manœuvres

de forteresse au Camp de Chalon. Saconney se distingue par

la rapidité et la sûreté des informations

qu’il fournit du haut de son ballon. Il devient spécialiste

aérostier et c’est l’une de ses grandes

occupations jusqu’au début de la guerre.

Il participe en 1903 à la rédaction du règlement

sur la construction du matériel d’aérostation,

est nommé au Bataillon d’aérostiers de

Versailles puis, en 1906, au Service de l’Aérostation

à Paris.

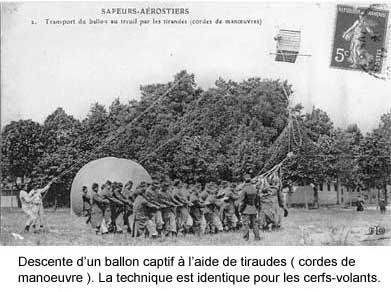

En

août 1914, Saconney constitue une compagnie d’aérostiers

et c’est lui seul qui organise la nouvelle fonction

des ballons captifs qui est de suivre partout l’artillerie

en campagne et de régler les tirs. Il a vu que les

progrès de l’artillerie ont rendu caduques les

forteresses et imposent à toutes les armes la guerre

en rase campagne. En

août 1914, Saconney constitue une compagnie d’aérostiers

et c’est lui seul qui organise la nouvelle fonction

des ballons captifs qui est de suivre partout l’artillerie

en campagne et de régler les tirs. Il a vu que les

progrès de l’artillerie ont rendu caduques les

forteresses et imposent à toutes les armes la guerre

en rase campagne.

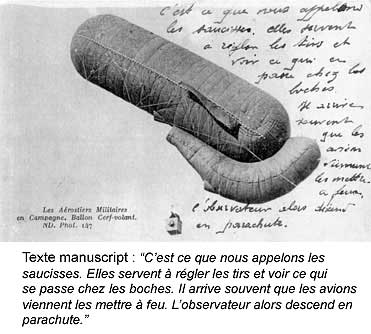

Les Français utilisent d’abord

le ballon sphérique, puis rapidement le ballon cerf-volant

(dit saucisse en argot militaire) copié sur le ballon

allemand (Drachen). L’idée d’un croisement

ballon et cerf-volant est due à l’anglais Edmund

Archibald en 1885. Au début de la guerre, Albert Caquot

améliore le système allemand. Saconney ayant

découvert la nouvelle fonction tactique des ballons

captifs va également créer les écoles

où seront fonnés les observateurs. Le rôle

des ballons est capital et les moyens qui leur sont consacrés

en donne une idée. Selon J. Branche, les 75 compagnies

disposaient chacune de 130 hommes sur le front et environ

35 militaires à l’arrière, soit un total

de 165 militaires par compagnie auxquels il faut ajouter autant

de civils (fabrication de treuils, camions, gaz). Ce sont

donc 25.000 hommes (et femmes) environ qui ont constitué

l’aérostation et les 4.170 ballons (dont 2.538

de barrage contre avion) de la guerre de 14. À titre

indicatif, il y avait lors de la bataille de la Somme un ballon

tous les 700 ou 800 mètres.

Au cours de la guerre, Saconney est successivement

commandant de section, puis de compagnie, de groupe des compagnies,

inspecteur de compagnie, commandant d’aérostation

d’armée et finalement inspecteur des Compagnies

d’aérostiers. Il abandonne l’aérostation

pour la D.C.A. en 1917.

Le rôle essentiel de l’aérostation

pendant la guerre a été très largement

sous-estimé. Il est masqué par la gloire envahissante

de l’aviation, surtout la chasse, dont les succès

amplement claironnés consolaient des malheurs de la

guerre. On a plus écrit sur le seul « chevalier

Guynemer » que sur les 10.000 aérostiers du front.

|