| L’aérologie

et les cerfs-volants (1912 – 1914 )

C’est

une tempête dévastatrice en mer Noire en 1854

qui convainc que seule une vision continentale ou planétaire

permettra de prévoir le temps. Des recherches dispersées

avaient bien été entreprises auparavant, mais

cette tempête conduit à unifier puis à

rationaliser et donc quantifier les phénomènes

atmosphériques. Pour cela, il faut sonder l’atmosphère

avec des appareils de mesure. Ces travaux se sont considérablement

développés pendant la jeunesse de Saconney. C’est

une tempête dévastatrice en mer Noire en 1854

qui convainc que seule une vision continentale ou planétaire

permettra de prévoir le temps. Des recherches dispersées

avaient bien été entreprises auparavant, mais

cette tempête conduit à unifier puis à

rationaliser et donc quantifier les phénomènes

atmosphériques. Pour cela, il faut sonder l’atmosphère

avec des appareils de mesure. Ces travaux se sont considérablement

développés pendant la jeunesse de Saconney.

Les aérostiers, au moins autant que

les marins, ont un besoin vital de savoir le temps à

venir. Dès les débuts de sa carrière,

Saconney a été confronté au vent par

les ballons puis les cerfs-volants. C’est avec ces mêmes

appareils qu’il va mesurer l’atmosphère.

La fonction de chef de laboratoire d’aérologie

et de téléphotographie lui est attribuée

le 9 octobre 1912. La prise en charge de l’aérologie

par les militaires est certainement due en partie aux insuffisances

des services officiels civils équivalents à

la même époque.

Fin décembre 1912, Saconney est installé

avec une dizaine d’hommes dans les casemates délabrées

du Fort d’Issy près de Paris.

Autant que de prévisions pour le lendemain,

les aviateurs et aéronautes désirent savoir

la direction et la vitesse du vent dans les quelques centaines

ou milliers de mètres qu’ils vont traverser dans

l’heure suivante et à l’endroit parfois

isolé où ils vont voler. Les avions de 1912

volent à environ 100 km/h, c’est-à-dire

moins vite que la moindre des automobiles actuelles et par

conséquent un vent contraire réduisait leur

vitesse à quelques dizaines de km/h.

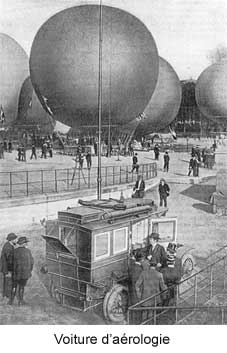

Saconney conçoit donc le matériel

aérologique suivant entièrement contenu dans un

véhicule aménagé. Il contient :

un mât anémométrique gigogne de 25 mètres

de hauteur

de petits ballons captifs de 70 cm de diamètre retenus

jusqu’à 1000 m d’altitude. Ces ballons indiquent

( par l’inclinaison et la traction du fil de retenue)

la direction et la vitesse du vent lorsque ce dernier est faible.

de petits ballons pilotes libres dont on suit la trajectoire

au théodolite les jours de vent moyen (inférieur

à 15 m/s). Ils permettent de mesurer la vitesse et la

direction du vent à toutes les altitudes.

des cerfs-volants les jours de vent moyen et surtout de vent

fort

Saconney utilise, soit ses propres cerfs-volants, soit ceux

de son ami Marc Pujo selon la vitesse du vent. Dans les deux

cas, ce sont des cerfs-volants de 4 à 5 m2. Ils sont

attachés par une cordelette d’acier de 2000 à

3000 mètres et leur traction mesurée au dynamomètre

permet de calculer la vitesse du vent jusqu’à 2500

mètres d’altitude. Un enregistreur placé

au sol permet de mesurer les variations de vitesse à

une altitude donnée.. Le cerf-volant est alors en effet

le seul appareil permettant d’estimer la vitesse des rafales

qui sont un péril majeur pour les avions. Saconney pense

ainsi pouvoir observer les « régions de remous

et les changements brusques de direction du vent « .

« Perce-brume ». Saconney invente cet appareil pour

mesurer la hauteur et l’épaisseur de la couche

nuageuse. C’est un dispositif équipé d’une

minuterie qui dégage de minute en minute un papier photographique

. L’appareil est élevé en cerf-volant (ou

en ballon captif) en alternant ascensions et arrêts de

façon à ce que la pellicule soit impressionnée

lors des paliers. Au retour du perce-brume, le développement

indique l’exposition à la lumière vive du

jour ou terne de la brume et permet de déterminer la

hauteur des nuages.

Des mesures sur le câble métallique du cerf-volant

permettent de mesurer la charge électrique des nuages

et selon Saconney de savoir s’il s’agit de nuages

d’orage. Cette mesure peut se faire sans vent. Il suffit

de dérouler au sol 1500 m de câble et de l’enrouler

au treuil à 15 m/s. En quelques dizaines de seconde,

le cerf-volant s’élève ainsi à 1000

m d’altitude.

La voiture d’aérologie contient également

un bureau de dessinateur, un atelier, un treuil avec 4000 m

de câble d’acier, les appareils classiques de météorologie

(baromètre, hygromètre, thermomètre, anémomètre,

néphoscope pour mesurer la vitesse des nuages) et –

merveilles finales – la T.S.F. et « un éclairage

électrique intense » ;

Des mesures sur le câble métallique du cerf-volant

permettent de mesurer la charge électrique des nuages

et selon Saconney de savoir s’il s’agit de nuages

d’orage. Cette mesure peut se faire sans vent. Il suffit

de dérouler au sol 1500 m de câble et de l’enrouler

au treuil à 15 m/s. En quelques dizaines de seconde,

le cerf-volant s’élève ainsi à 1000

m d’altitude.

La voiture d’aérologie contient également

un bureau de dessinateur, un atelier, un treuil avec 4000 m

de câble d’acier, les appareils classiques de météorologie

(baromètre, hygromètre, thermomètre, anémomètre,

néphoscope pour mesurer la vitesse des nuages) et –

merveilles finales – la T.S.F. et « un éclairage

électrique intense » ;

Aux manœuvres de l’été 1913 qui consacrent

la valeur de l’aviation militaire , la station météorologique

mobile de Saconney fournit en 30 minutes la description de l’atmosphère

jusqu’à 3000 m et elle est exposée à

Paris au 5e salon aéronautique la même année.

Pendant la guerre de 14 – 18, la météorologie

occupera plusieurs milliers d’hommes et aura un rôle

déterminant (usage des gaz de combat et réglage

des tirs d’artillerie). Saconney bien qu’ayant

été parmi les précurseurs de la météorologie

militaire la délaissera pendant le conflit.

Au retour de la paix, le renouveau de l’Organisation

Météorologique Internationale s’organise.

C’est dans ce cadre qu’en 1919 le commandant Saconney

est président de la commission d’application

de la météorologie à la navigation aérienne.

Il se trouve là parmi les plus éminents spécialistes

mondiaux de la météorologie.

|