|

Aérostier

dans la guerre

Le gouvernement de cette belle époque désirait

avoir une armée équivalente à celle de

l’Allemagne. Les populations respectives étaient

de 39 et 66 millions. Il fallait donc un service militaire plus

long en France afin de compenser la faible population. Il était

de trois ans.

Le gouvernement de cette belle époque désirait

avoir une armée équivalente à celle de

l’Allemagne. Les populations respectives étaient

de 39 et 66 millions. Il fallait donc un service militaire plus

long en France afin de compenser la faible population. Il était

de trois ans.

Pour adoucir cette longue durée, les militaires qui effectuent

des vols en aéroplane, dirigeable ou cerf-volant se voient

attribuer des primes ou bonifications. Ainsi les soldats effectuant

quatre ascensions en cerf-volant d’une durée de

30 minutes chacune au minimum et à plus de 100 mètres

de hauteur au cours des manœuvres de 1913 ont droit à

une bonification de trois mois (Journal Officiel du 7/11/1913).

La compensation par trois mois de liberté de deux heures

passées en l’air donne à penser que les

autorités militaires considéraient le vol en cerf-volant

comme une variante aérienne de la roulette russe.

Picavet est incorporé le 10 octobre 1913 à la

fin de ses études et ne sera libéré que

le 21 juillet 1919. C’est-à-dire qu’il passe

environ 6 ans, de 21 à 27 ans, dans l’armée.

Picavet est affecté initialement dans l’aviation,

mais rapidement il est muté dans l’aérostation

(dont dépendent les cerfs-volants militaires) à

Saint-Cyr , puis Versailles près de Paris. Le maître

des lieux est le capitaine Saconnay qui récupère

autant qu’il le peut les membres les plus actifs des quelques

25 sociétés cerfs-volistes pour faire fonctionner

la section automobile de cerfs-volants montés. Leur travail

consiste à régler les problèmes mécaniques

de moteur ou de treuil ou à effectuer des travaux de

corderie. Picavet passe donc son temps entre l’huile des

moteurs et les nœuds.

Au printemps, le groupe part vers les « frontières

de l’est » pour des manœuvres. Le cortège

de véhicules comprend une voiture d’aérologie

(météo), une voiture avec remorque pour le matériel

de photo aérienne et enfin la voiture avec remorque pour

les cerfs-volants. La vitesse est d’environ 25 km/h. Arrivée

aux environs de Toul, l’équipe s’installe

dans un hangar à dirigeable. C’est au-dessus de

VILLIERS-LE-SEC que le sapeur TOURTAY, photographe de la section,

est élevé par des cerfs-volants à 650 m

d’altitude pendant 1 h 25.

Au

cours de la même période, Picavet fait également

plusieurs ascensions en cerf-volant. Au

cours de la même période, Picavet fait également

plusieurs ascensions en cerf-volant.

Pendant la guerre elle-même, commencée en août

1914, Picavet est resté dans l’aérostation.

En août 1915 il est sergent-chef de section de cerf-volant

à la 30e Compagnie d’Aérostier.

En mai 1916, il est sous-lieutenant de compagnie avec fonction

d’officier de manœuvre. A ce titre, il réussit

le 5 mai 1916 à ramener au sol le ballon cerf-volant

(ou saucisse) et son observateur avant que n’arrive la

bourrasque qui casse les câbles de 24 ballons. 28 observateurs

sont emportés et 5 tués. Certains de ces ballons

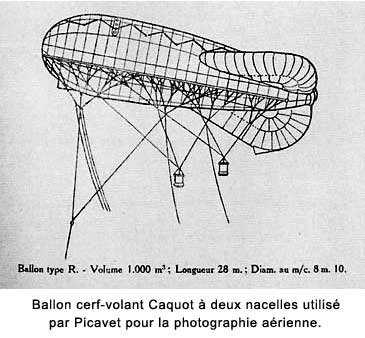

avaient deux nacelles et deux observateurs. La photo ci-jointe

montre Picavet pris en photo de la deuxième nacelle d’un

ballon de ce type.

Au cours de la guerre, Picavet est successivement dans la 30ième,

47ième, 48ième et 49ième compagnie d’aérostiers.

Il est commandant de cette dernière. Il est également

temporairement instructeur aux écoles d’aérostation

de VADENAY et d’ORIGNY.

Retour à la vie civile

Picavet se marie peu avant la fin de la guerre et a deux filles

en 1919 et 1921. Il n’apparaît pas qu’il se

soit encore intéressé au cerf-volant.

La carrière professionnelle de Picavet commence à

Paris, puis il devient directeur d’une usine à

SUCY-en-BRIE. De 1928 à 1957, il est ingénieur

en chef d’une filature à TOURCOING.

Durant la deuxième guerre mondiale, Picavet est commandant

du parc de la base aérienne de BOURRASSOL (près

de Toulouse) de juin 1941 à janvier 1943. Parallèlement

à ces activités, il s’occupe très

activement d’une société de tir, sport dans

lequel il fut un champion.

Pierre Picavet est décédé à Tourcoing

le 21 juillet 1973.

Remerciements

- A Madame COUILLET pour m’avoir très gentiment

donné des renseignements sur son père et les photos

qui illustrent cet article.

- au Service Historique de l’Armée de l’Air

à Vincennes

- à Monsieur ZAMPAOLO pour une aide décisive.

|

|

|

|

|

|