| Mathieu

DUTIHL et son cerf-volant

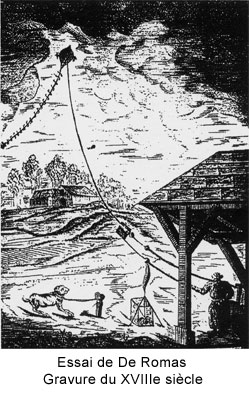

De

Romas a confié la construction du cerf-volant en juillet

1752 à « plusieurs Messieurs non moins intelligents

qu'adroits». C'est une définition satisfaisante

des cerfs-volistes. Il s'agissait des frères Dutihl,

Jacques et particulièrement Mathieu, gentilshommes

périgourdins. De

Romas a confié la construction du cerf-volant en juillet

1752 à « plusieurs Messieurs non moins intelligents

qu'adroits». C'est une définition satisfaisante

des cerfs-volistes. Il s'agissait des frères Dutihl,

Jacques et particulièrement Mathieu, gentilshommes

périgourdins.

Figuier dans "Les merveilles de la science" donnait

la biographie suivante de notre cerf-voliste:

"Mathieu Dutilh, seigneur et baron de la Tuque, né

à Nérac en 1715, était, à 25 ans,

avocat au parlement de Bordeaux. Ses relations avec Romas

commencèrent en 1740 et continuèrent, sans interruption,

jusqu'à la mort de ce dernier.

Ces deux personnages travaillèrent avec la même

ardeur aux belles expériences de physique que nous

avons à raconter. C'est au château de la Tuque,

qui appartenait à Mathieu Dutilh, qu'eut lieu le 14

mai 1753, la première expérience sur l'électricité

atmosphérique. Les frères Dutilh et Romas assistaient

seuls à cette expérience, qui fut répétée

publiquement, le 7 juin de la même année, sur

les allées qui entourent la ville de Nérac.

En 1760, Mathieu Dutilh fut appelé au gouvernement

du duché d'Albret et du comté de Bas-Armagnac,

avec le titre d'intendant général et commissaire

député de S.A.S Godefroy de Bouillon, duc souverain

de l'Albret. Il mourut aveugle en 1791.

Ses travaux sur le droit coutumier des provinces du midi de

la France, lui avaient acquis une grande célébrité.

Aussi ses collègues du parlement de Bordeaux, le désignaient-ils

sous ce titre: l'aveugle clairvoyant."

Histoire d'un cerf-volant

Mathieu n'a pas inventé la forme du cerf-volant, il

a adapté un jouet à sa nouvelle fonction scientifique.

Il y avait alors peu de formes possibles. Tous les cerfs-volants

étaient plans, sans dièdre et à queue.

Vraisemblablement les formes les plus courantes étaient

constituées d'un longeron vertical et d'une double

vergue en forme d'ellipse (cerf-volant cœur) ou d'une

vergue en forme de demi~cercle (cerf-volant poire) ou finalement

d'un simple bâton droit (cerf-volant diamant). Ce dernier

cerf-volant est celui de Franklin lorsque la vergue a la même

longueur que le longeron.

Les formes seraient (c'est une hypothèse)

parues dans cet ordre et avec une construction de plus en

plus simple. La disparition s'est faite naturellement dans

le même ordre. Il ne reste aujourd'hui que le dernier

né, le cerf-volant diamant.

Le cerf-volant des frères Dutihl, appelé

parfois cœur, conserve encore vaguement la forme animale

qu'avaient ses ancêtres orientaux. Il lui en reste au

début du XXe siècle les désignations

suivantes:

- la tête pour le triangle supérieur - les oreilles

pour les pompons latéraux - l'épine pour le

longeron, - la queue que nous désignons encore de ce

nom.

L'étymologie

du mot cerf-volant proviendrait d'ailleurs de l'altération

de l'expression serpent-volant (dictionnaire historique de

la langue française Robert 1992). D'autres langues

continuent à appeler le cerf-volant « dragon

». L'étymologie

du mot cerf-volant proviendrait d'ailleurs de l'altération

de l'expression serpent-volant (dictionnaire historique de

la langue française Robert 1992). D'autres langues

continuent à appeler le cerf-volant « dragon

».

Le cerf-volant de Dutihl, banal au XVIIIe

siècle, est disparu avant 1914 et a fait quelques très

rares réapparitions jusque vers 1960. On ne le voit

plus jamais de nos jours.

Certainement le cerf-volant était très

peu pratiqué du temps de Louis XV en France. Le pays

était peu peuplé et par une population misérable

dont même la survie était incertaine. La même

année, 1753, que celle des essais de de Romas, le marquis

d'Argenson relate que 800 personnes meurent de faim et de

froid en un mois d'hiver dans le seul faubourg Saint-Antoine

à Paris. Dans cette population couramment affamée,

une pelote de ficelle et du papier étaient des articles

de luxe. La rareté du cerf-volant est attestée

par l'apparition très tardive du mot pour le désigner

(1669 selon le Robert). Autrement dit, il est douteux que

le grand-père des Dutihl ait disposé d'un mot

pour désigner le cerf-volant, à supposer qu'il

l'ait connu.

|